L'importanza di perdersi nel bosco

http://www.doppiozero.com/autore/Giovanna-Zoboli

Giovanna Zoboli

Dopo l'attentato di Manchester, nel quale al termine di un concerto di Ariana Grande sono rimasti uccisi numerosi ragazzi la maggior parte dei quali ancora minorenni, come dopo ogni atto di terrorismo su media e social network è circolata la domanda “Come spiegare gli attentati ai bambini”. Famiglia Punto Zero, social di promozione culturale della genitorialità e approfondimenti tematici sulla famiglia, ha girato la domanda a Nadia Terranova, scrittrice per adulti e ragazzi, che tiene una bella pagina dedicata alla letteratura per l'infanzia sull'inserto Robinson. «Il problema – ha risposto Terranova – non è svegliarsi ogni volta e chiedersi come spiegare gli attentati ai bambini, il problema è che bambini a cui le favole sono state edulcorate, a cui non si può più leggere niente perché “è troppo difficile”, che non hanno più un'elaborazione simbolica della paura perché i grandi hanno paura della loro paura, sono infinitamente più fragili. E il problema non è la cronaca o una soluzione-medicina all'indomani di ogni fatto di cronaca, ma un immaginario indebolito da rifortificare.»

Centra il punto Terranova. Dietro la fragilità dei bambini c'è quella di un mondo incapace di offrire una sponda al problema del Male: l'infinita fragilità di adulti, voraci consumatori di falsi miti di massa e di ogni genere di impostura, oggi, in aggiornata versione fake news, ma, si direbbe, incapaci di sguardo sulla realtà, come testimoniano continui episodi, ultimo dei quali la vicenda del bambino morto di otite. La questione non è nuova. L'ambientalista Ed Ayres spiega che «un modello generale di comportamento tra le società umane è quello di diventare, via via che s'indeboliscono, più cieche alla crisi, anziché più attente.» E tuttavia, nel tempo, questa difficoltà a incontrare il reale, evidente in tutti gli ambiti delle nostre vite e della nostra società, paradossalmente si manifesta in campo educativo, a scuola, in famiglia, e ovunque vi siano bambini, in una calcificata resistenza nei confronti della finzione letteraria e del suo potere catartico, ove la letteratura non si configuri esclusivamente come attività di intrattenimento, ma diventi pratica di ricerca di senso.

Sono le fiabe, in particolare, a essere le prime vittime di questa lugubre e ostile diffidenza. Dopo qualche migliaio di anni, la più perfetta fra le finzioni, il più celebre degli incipit, C'era una volta, garanzia di distanza, e quindi di elaborazione simbolica, fra realtà del presente e passato della fiaba, non convince più. Una ipotesi potrebbe essere che essendo gli adulti sempre più incapaci di distinguere fra realtà e finzione, individuino nella finzione letteraria, che obbliga il lettore a sospendere temporaneamente la propria incredulità, un potenziale innesco a traumi e comportamenti devianti, temendo che la fiaba funzioni da miccia a paure incontrollate e dannose alla crescita, come se i bambini apprendessero dell'esistenza della paura dalle fiabe e non la sperimentassero in prima persona nella propria esperienza quotidiana.

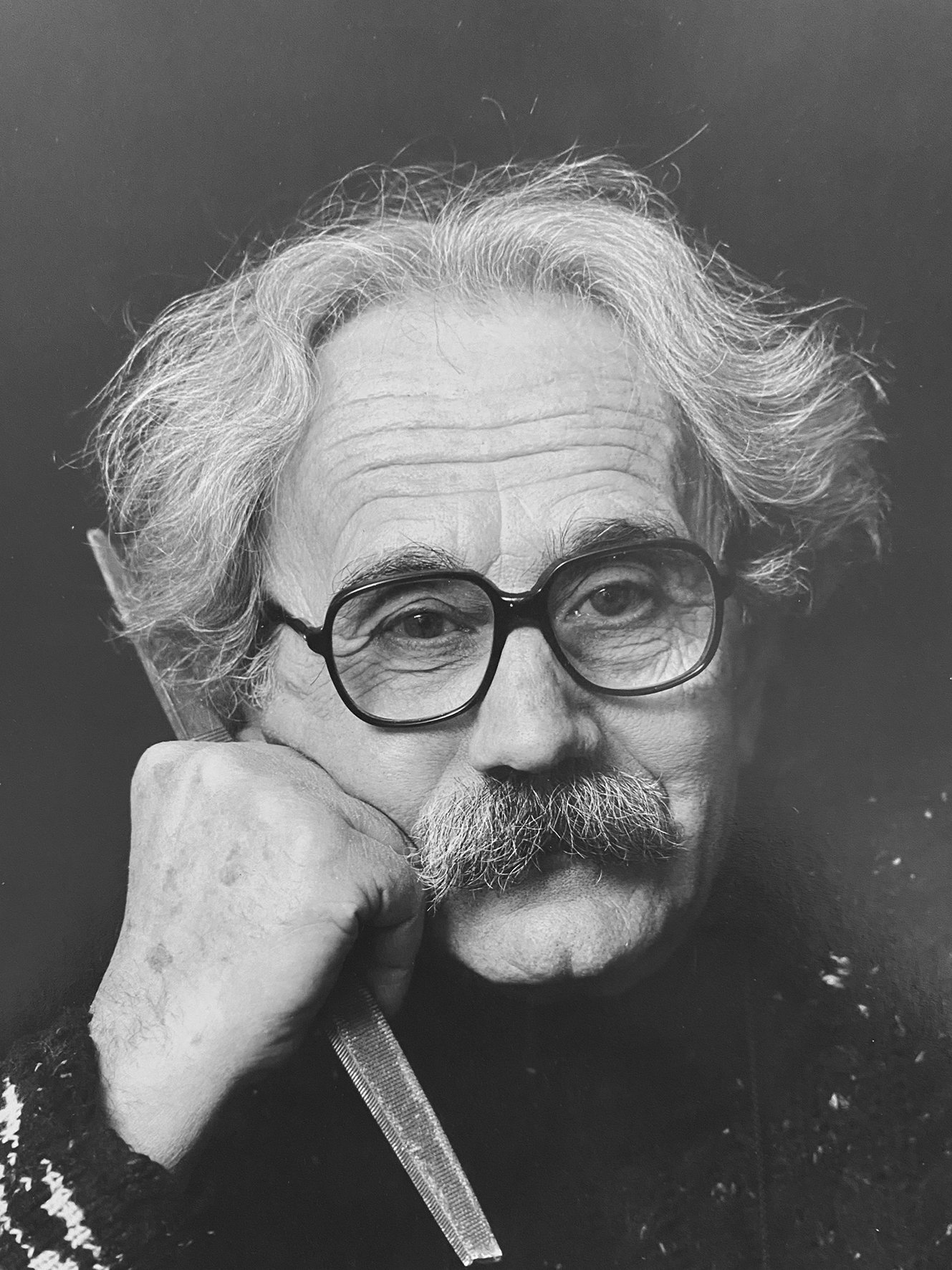

Illustrazione di Fabian Negrin, da Grimm, Tutte le fiabe, Donzelli 2105

Già i Fratelli Grimm, a stare ai loro carteggi, si lamentavano del problema, osservando che il perbenismo dei lettori li costringeva a sistematiche ripuliture dei testi orali raccolti durante il loro lavoro di ricerca. E in effetti le loro Fiabe o Märchen, come le leggiamo oggi, sono il risultato di ben sei edizioni nelle quali si procedette a successive riscritture per adeguarle al gusto del pubblico borghese, disturbato dal perturbante delle narrazioni popolari.

Oggi, il grande interesse per le fiabe e il fiabesco di certa parte della cultura attraverso le ricerche di studiosi che negli ultimi anni hanno lavorato a divulgare la conoscenza delle fiabe e la loro importanza in ambito letterario ed educativo, permette di accedere a raccolte di fiabe di grande interesse, come la prima bellissima edizione dei Grimm, quella redatta fra il 1812-1815, che in Italia, intitolata Principessa Pel di Topo, curata da Jack Zipes e illustrata da Fabian Negrin, è stata edita da Donzelli nel 2012 (a questa è seguita quella integrale, Tutte le fiabe, del 2015).

Raccolte importanti a cui si dovrebbe attingere per letture ai bambini, prima ancora che ad adulti, senza timori e incertezze, poiché, come spiegano psicologi, antropologi, evoluzionisti, pediatri, educatori, la razza umana, adulti e bambini, da sempre hanno bisogno di sperimentare la paura, e la narrazione è uno dei sistemi più antichi ed efficaci perché questo avvenga, a livello simbolico, senza incorrere in pericoli reali.

In L'istinto di narrare, Jonathan Gotschal, nel terzo capitolo, L'inferno è amico delle storie, scrive: «Nel suo straordinario Come funziona la mente Pinker (teorico dell'evoluzione umana, ndr) sostiene che le storie ci dotano di un archivio mentale di situazioni complesse che un giorno potremmo trovarci a dover affrontare, unitamente a una serie di possibili soluzioni operative. Così come i giocatori di scacchi memorizzano risposte ottimali a un'ampia gamma di attacchi e difese, noi ci attrezziamo per la vita reale, assorbendo schemi di gioco funzionali». E più avanti: «La costante attivazione dei nostri neuroni in risposta a stimoli derivanti dal consumo di finzione narrativa rafforza e ridefinisce le vie neurali che consentono una navigazione competente nei problemi dell'esistenza. In questo senso siamo attratti dalla finzione narrativa non a causa di un'anomalia dell'evoluzione, ma perché la finzione è, nell'insieme, vantaggiosa per noi. Questo perché la vita umana, specialmente la vita sociale, è profondamente complessa e le poste in gioco molto alte. La finzione consente al nostro cervello di fare pratica con le reazioni a quei generi di sfide che sono, e sono sempre state, le più cruciali per il nostro successo come specie». La tesi di Gotschall in L'istinto di narrare è, infatti, che l'attitudine alla narrazione abbia determinato il successo della specie umana.

llustrazioni di Simone Massi, da Chiara Guidi, Buchettino, Orecchio Acerbo 2015.

Molto prima dei moderni studi antropologici, peraltro, nell'antica Grecia, filosofi e pensatori, a proposito di Poesia e Tragedia, interpretavano lo straordinario potere della finzione letteraria come catarsi. Ciò che avveniva durante la lettura di versi o sul palcoscenico induceva il pubblico a purificarsi, elaborando in profondità dilemmi etici, e vivendo intensamente come spettatori vicende che a tutt'oggi, nei teatri antichi di Siracusa, Taormina, Segesta, Epidauro, muovono le nostre coscienze e ci educano alla necessità della ricerca di senso.

Da alcuni anni Chiara Guidi, insieme alla compagnia teatrale Socìetas Raffaello Sanzio, si è fatta interprete di spettacoli che mettono al centro della scena le fiabe e i bambini, attraverso quello che ha definito “metodo errante”. Per innescare questo metodo, spiega «bisogna preparare un posto inerte, come le pagine di un libro. Il teatro è un’apparecchiatura spaziale e temporale che permette di far sorgere la figura. Sono i bambini a metterlo in moto con la loro presenza.»

Grazie a questa presenza e azione infantile si entra nella fiaba, nel racconto mitico, arrivando a toccarli, generando un atto di creazione, un’esperienza d’arte. Da questo metodo sono nate le esperienze teatrali delle Favole di Esopo (1992), di Hänsel e Gretel (1993), Buchettino (1995), Pelle d'asino (1996), Jack e il fagiolo magico (2013).

Fra i suoi spettacoli più noti, c'è Buchettino che Guidi in un'intervista del 2012 racconta così: «è una favola raccontata da una attrice messa dentro a una stanza di legno che diventa una grande cassa di risonanza dove, all’esterno, dei tecnici rumoristi fanno i rumori della favola: suonano la favola. I bambini sono a letto coperti con delle coperte: cinquanta bambini, cinquanta coperte, cinquanta lenzuoli, cinquanta cuscini, e il letto diventa una barca, e diventa anche il luogo della protezione, perché se ho paura mi copro con la coperta, consapevole che quella coperta diventa una corazza che mi protegge. Non c’è nulla da vedere: però, ascoltando, è possibile vedere. I bambini oggi ascoltano poche favole, le favole non sono più favole della tradizione perché queste sono favole che fanno paura e non possono essere raccontate ai bambini. Si può far vedere il male attraverso la società dello spettacolo ed escludere invece la catarsi della favola che sempre porta il lieto fine. Sarebbe necessario un ritorno dei bambini a favole che sono l’espressione di un’esperienza che conduce attraverso la vita della favola alla vita possibile futura di un bambino che diventerà adulto.» La grande intuizione di questa rappresentazione, in un momento storico in cui i bambini sono accuratamente tenuti lontani dalle fiabe, è mettere al centro dell'azione scenica i bambini come ascoltatori di fiabe, spettatori, ma dentro il corpo stesso della fiaba, nel suo pericolo, attivamente impegnati a ricrearla con l'immaginazione, seguendo la narrazione orale e l'andamento sonoro della vicenda.

llustrazione di Arianna Vairo, da Silvia Vecchini, In mezzo alla fiaba, Topipittori 2105.

La storia di Buchettino, che poi è quella di Pollicino ovvero Le petit poucet di Charles Perrault (Buchettino è il titolo della versione toscana) come è stata portata in scena da Chiara Guidi, con l'adattamento di Claudia Castellucci, è stata pubblicata da Orecchio Acerbo nel 2015 in una bella edizione con le illustrazioni di Simone Massi.Per origine, storia e natura le fiabe si prestano più di ogni altro genere letterario a rielaborazioni, metamorfosi, riscritture attraverso i medium più diversi: dal teatro al cinema, al fumetto, alla poesia, all'illustrazione, alla danza, alla musica. Questa estrema duttilità è una grande risorsa dal punto di vista educativo, poiché permette di proporre ai bambini una quantità di varianti e di linguaggi che diventano ottimi strumenti di ri-narrazione e indagine. Il linguaggio in cui si sceglie di raccontare una fiaba, infatti, determina la forma stessa della narrazione portando, ogni volta, a galla delle vicende aspetti che in altre versioni rimangono impliciti, nascosti.

Nella raccolta poetica In mezzo alla fiaba, edita da Topipittori nel 2015 con illustrazioni di Arianna Vairo, Silvia Vecchini decostruisce venti fiabe della tradizione per ricostruirle attraverso venti composizioni poetiche. La prima volte che le lessi, rimasi folgorata dal testo che dedicò a Pollicino, poiché non avevo mai realizzato consapevolmente, ma solo inconsciamente, quale fosse il suo centro tensionale:

Se tuo padre è un orco

non ti basterà dormire

indossando una corona

la violenza è cieca

il coltello non ragiona.

llustrazione di Arianna Vairo, da Silvia Vecchini, In mezzo alla fiaba, Topipittori 2015.

Al cuore di questa vicenda, Vecchini mette, anziché l'abbandono dei figli nel bosco da parte dei genitori afflitti da una miseria senza scampo, l'eccidio delle orchessine uccise dal padre-orco al posto di Pollicino e dei suo fratelli che scambiano i loro cappelli con le corone delle bambine, condannandole a morte e ingannando l'orco. Nell'illustrazione che Gustave Doré dedicò a questo momento della fiaba vediamo le orchessine che dormono tutte insieme in un grande letto cosparso di ossa. Accanto a questo, specularmente, il lettore immagina il letto in cui dormono Pollicino e i suoi fratelli. È certo che in questa fiaba lo stare a letto di bambini e bambine è fortemente implicato con il tessuto stesso della storia, ed è certamente anche questo che rende la messa in scena di Chiara Guidi così potente e liberatoria.

Illustrazione di Gustave Doré, da Le contes de Perrault, J. Hetzel, Libraire-Editeur 1862.

La fiaba di Pollicino di Perrault ha numerosi punti di contatto con quella di Hänsel e Gretel dei Grimm, in particolare nella parte iniziale che procede identica: la decisione dei genitori di abbandonare i figli a causa della miseria, l'abbandono nel bosco, lo stratagemma dei sassolini bianchi per ritrovare la strada di casa, e poi quello, fallimentare delle briciole mangiate dagli uccelli, che decreta lo smarrimento dei bambini e il pericolo di essere mangiati nel primo caso dalla strega, nel secondo dall'orco. Silvia Vecchini nella poesia in cui riscrive Hänsel e Gretel mette al centro della scena il vincolo di salvezza che stringe fratello e sorella:

A tutti servirebbe un fratello

che nel momento più scuro

esca di nascosto e si riempia le tasche,

che nel bosco resti al tuo fianco

e lasci cadere a ogni passo

un sassolino bianco.

Se in Pollicino, infatti, sono le doti straordinarie del più piccolo dei fratelli e apparentemente incapace, a salvare gli altri, inetti, qui il lieto fine è sancito dalla collaborazione dei due bambini, ugualmente impegnati nel salvarsi reciprocamente la vita. Sottolinea questo significato anche Bruno Bettelheim che in Il mondo incantato dà una lettura di grande interesse di Hänsel e Gretel, in cui l'accento è posto sulla necessità dei bambini di affrontare il bosco per crescere, conquistare l'autonomia, liberandosi, attraverso il pericolo corso e superato, dalla tendenza regressiva a rifugiarsi nella casa e nel supporto dei genitori.

Illustrazioni di Lorenzo Mattotti, da Hänsel e Gretel, Gallimard Jeunesse 2009.

Uscita nel 2009 per Gallimard Jeunesse e in Italia edita da Orecchio Acerbo, Hänsel e Gretel, attraverso le insuperabili illustrazioni di Lorenzo Mattotti, che tocca qui uno dei suoi punti più alti, è davvero “la fiaba per eccellenza” come l'ha definita Chiara Guidi: un percorso attraverso il buio e la luce che segna la crescita come capacità di riconoscere e opporsi al Male e superare il pericolo con le proprie forze. Dev'essere questa eccellenza la ragione per cui questa fiaba non smette di esercitare il suo fascino su disegnatori e illustratori.

L'ultima versione edita in Italia è uscita per Canicola che inaugura con questo Hänsel e Gretel, della tedesca Sophia Martineck, la collana di fumetti “Dino Buzzati” dedicata ai bambini. Fedele alla versione dei Grimm, Martineck nelle illustrazioni attualizza interni e abiti dei protagonisti: la casa dei genitori ha una moderna cucina a gas, un lavello di acciaio e i bambini indossano giacca a vento ed eskimo. Fiabesco rimane il bosco, antico e senza tempo, intrico di ombre e tronchi, dove la casa della strega si manifesta come un'allucinazione.

Sophia Martineck, Hänsel e Gretel, Canicola 2017.

Il modo di narrazione del fumetto che racconta in forma dialogica, porta in primo piano la crudezza della vicenda attraverso le parole che si scambiano genitori e figli. La sbrigativa menzogna con cui vengono lasciati soli nel bosco urta contro la drammatica consapevolezza dei bambini, e del lettore, che sanno bene che la promessa di tornarli a prenderli dopo il taglio della legna è destinata a non compiersi. Ugualmente interessanti sono i dialoghi dei bambini, le loro parole sempre affettuose, fiduciose, speranzose anche nello spavento: fiabesche, insomma, quanto il bosco atemporale, analogia che sottolinea quanto l'infanzia appartenga a una dimensione profondamente radicata nella natura e nei suoi simboli.

Del Pollicino di Perrault, invece, nella versione dei Grimm non rimane niente, se non il titolo e il tema del bambino piccolissimo che riesce a superare ogni sorta di avventure con grande scaltrezza. È una fiaba allegra, scanzonata questa, da poco pubblicata in Italia da Quodlibet/Ottimomassimo nel volume Fiabe a fumetti, scritte e disegnate da Rotraut Susanne Berner, vincitrice lo scorso anno dell'Hans Christian Andersen Award. Fiabe a fumetti raccoglie otto fiabe dei Grimm, trasposte nel segno limpido, aggraziato e umoristico caratteristico della grande autrice tedesca. È infatti la bellezza visiva del fiabesco a fare la parte del leone in questo libro, in cui le storie sono rese in massima sintesi, una sorta di morfologia della fiaba alla maniera di Propp, in cui i bambini più piccoli, aiutati dallo stampatello, potranno familiarizzare con le trame delle storie e i loro protagonisti, osservando e divertendosi a osservare analogie e differenze delle trame. Benché i contenuti paurosi delle vicende qui non siano censurati, come invece spesso avviene in numerose mortificanti riduzioni in commercio, è straordinario osservare come il fascinoso immaginario nordico a tinte cupe dei Grimm subisca una metamorfosi che lo porta ad avvicinarsi alla luminosa e ludica allegria delle Fiabe italiane curate da Italo Calvino. Come se in questa autrice nata in Germania, come in tanti suoi conterranei prima di lei, covi una segreta passione per la luce mediterranea, e la disposizione al comico del suo folklore.

Rotraut Susanne Berner, Fiabe a fumetti, Quodlibet 2017.

Fra il 1970 e il 1972, uno fra i più grandi illustratori del Novecento, Maurice Sendak realizzò una serie di illustrazioni per una selezione delle fiabe dei Grimm, edite poi nel 1973 da Farrar, Straus and Giroux con il titolo The JuniperTree. Per avvicinarsi alle storie e al loro immaginario, Sendak fece un lungo viaggio in Europa e in Germania, e un'accurata ricerca sugli stilemi della pittura tedesca, in particolare su Dürer. Quando il libro uscì, ci furono parecchie critiche riguardo al modo che aveva scelto per rappresentarle. Piuttosto contrariato, l'autore spiegò che più che “rappresentare” la storia, aveva voluto puntare al suo lato oscuro, sotterraneo: a quello, cioè, che la storia non dice, o meglio, dice nascostamente. Di queste fiabe gli interessava «cogliere il momento in cui la tensione fra storia ed emozione è perfetta, così che il lettore leggendo, possa sorprendersi, pensando che si tratta 'semplicemente' di una favola.» Ai molti che giudicarono queste immagini claustrofobiche, cupe, poche adatte ai bambini (che peraltro hanno sempre amato follemente il lavoro di Sendak come dimostra la fortuna dei suoi libri in tutto il mondo) affermò: «Credo che i bambini intuiscano il significato profondo di ogni cosa. Sono solo gli adulti che per la maggior parte del tempo leggono la superficie. Sto generalizzando, naturalmente, ma le mie illustrazioni non sorprendono i bambini. Loro sanno cosa c’è in queste storie. Sanno che matrigna significa madre, e che il suffisso -igna è lì per evitare che gli adulti si spaventino. I bambini sanno che ci sono madri che abbandonano i loro bambini, emotivamente, non letteralmente. Talvolta vivono con questa realtà. Non mentono a se stessi. E vorrebbero sopravvivere, se questo accade. Il mio obiettivo è non mentire loro.»

Sendak aveva ragione, naturalmente. Oggi sappiamo che l'ingresso della matrigna nella fiaba di Hänsel e Gretel, si dovette ai malumori del pubblico ottocentesco che nella madre della fiaba, attivapromotrice nell'abbandono dei figli, videro compromessa e infangata la figura materna, che invece si pretendeva intatta, nella sua tradizionale funzione di accudente angelo del focolare. Per questo le parole di Sendak risultano tanto più veritiere, lucide. Non mentire ai bambini significa anzitutto per gli adulti non mentire a se stessi, recuperare la possibilità di confrontarsi con la realtà, saperla leggere, incontrarla. Magari proprio a cominciare dalla finzione letteraria, dalle fiabe che come scrive Italo Calvino nella prefazione alla sua raccolta, «sono vere».